経営心理学と経営論理学を駆使して 能率の良い経営プロジェクトを作る

≪ 経営のやり方を大きくとらえると、2つに分けられる ≫

1番目は人間学で、これは経営心理学にもなるでしょう。

経営ではこれが最も重要で、全体の60%近くを占めてます。

2番目は、経営論理学になります。

かつて中国の孔子が、学ばざれば暗し、学びても思わざれば危うしと言いました。「思う」ということは、学んだものをいろんな角度から論理的に考え直したり、確かめてみることを意味しているのでしょう。

論理学は、古代ギリシャで始まっています。例えば、

・AはBに等しい。BはCに等しい。ゆえにAとCは等しい

・Aが成し得たものはBも成し得、

Bが成し得たものはいずれCも成し得る

などがあります。論理学は先入観を防ぐため、可能な限り対象物を「符号化」して表現するとともに、数字で表現することも多くなります。

そのため、論理学はどうしても理クツっぽくなるので決して面白いものではありませんが、

「会社で実行する仕事を高いレベルでシステム化」したり、

「従業員に能率良く仕事をしてもらうためにレベルが高い 仕組を作る」には、経営論理学を知っておくべきです。

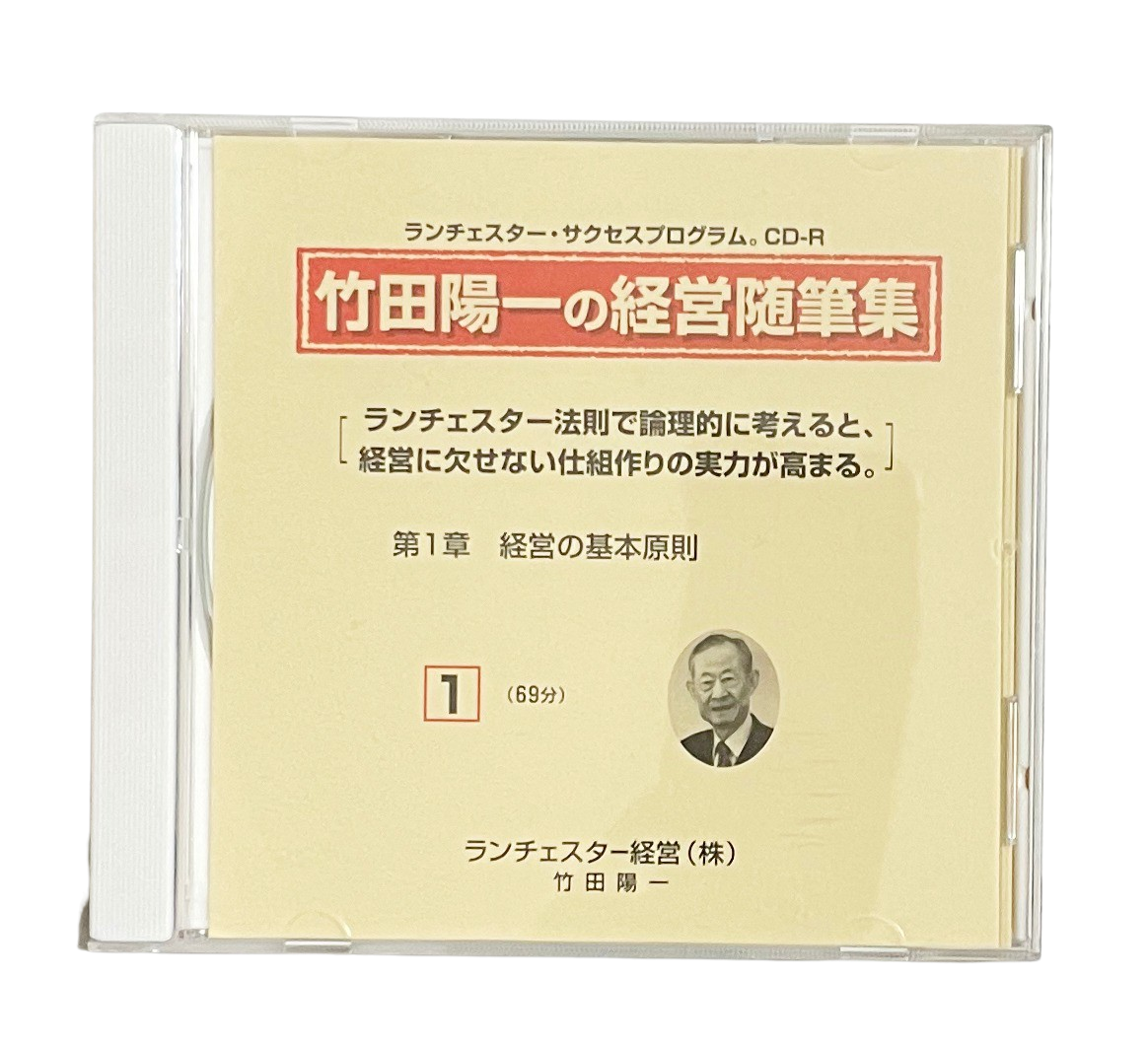

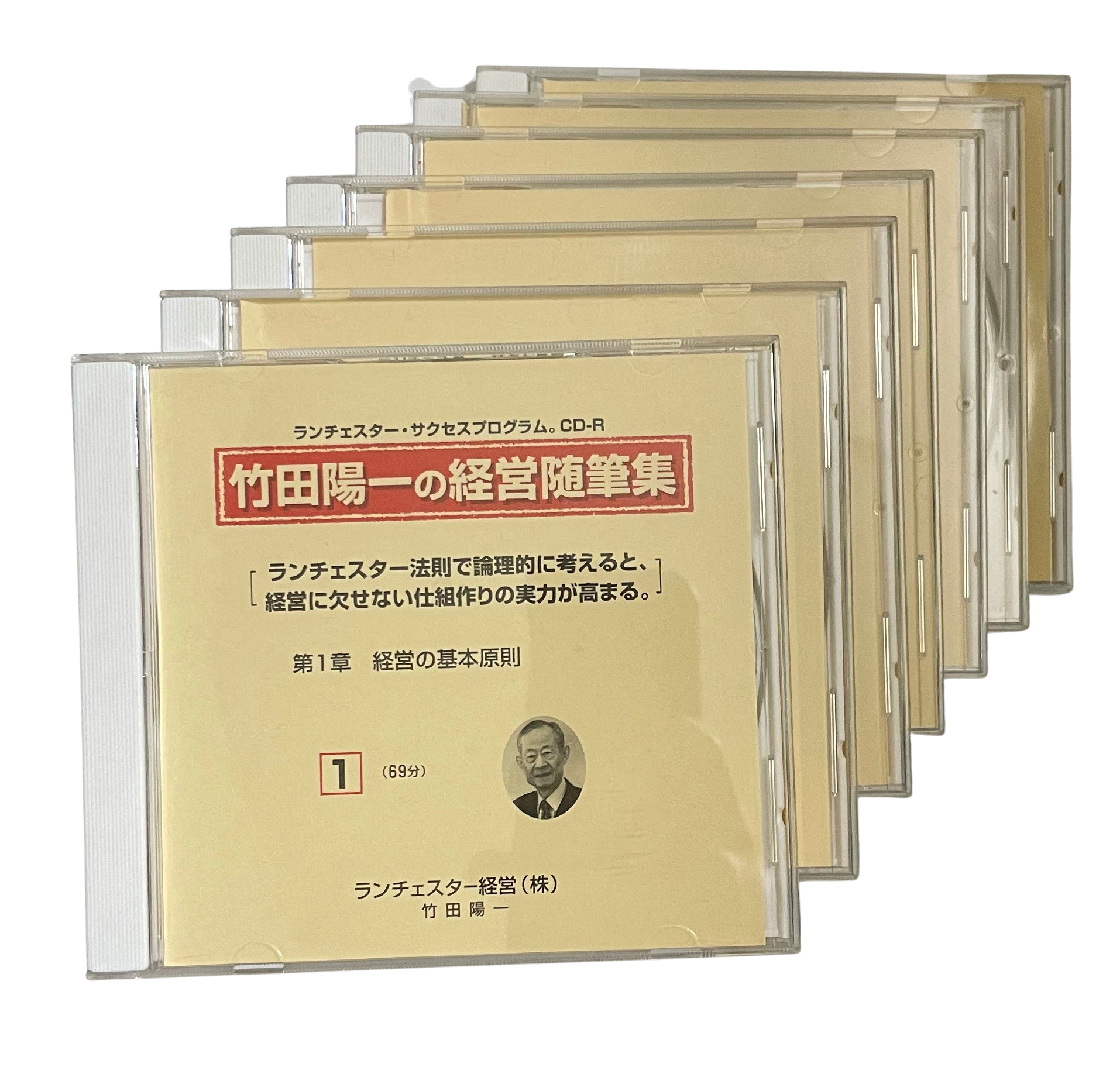

この教材は経営を論理的に考える方法を中心に、

これ迄私が仕事をしたり本を読んだりしていて感じたものを、随筆集の形で一緒にまとめています。

≪目次≫

- 1章 経営の基本原則

- 2章 社長は経営実力を上位に高めよ

- 3章 経営における間違った先入観

- 4章 帰納法の限界と成功体験

- 5章 学歴と経営の仕事には相関関係はない

- 6章 ヒポクラテスの教訓

- 7章 創造性能力の高め方

- もっと詳しく知りたい方は→

コチラ